目次

本記事の狙い

1on1ミーティングとはどのようなものであるのかを理解し、1on1ミーティングの組織的な導入を適切に実施していくと同時に、マネジャー・上司が効果的な1on1ミーティングを実践するための知識や方法に関する情報を提供していく。

記事の信頼度

本記事を書いている私は、コーチングを15年間実施。さまざまな企業や組織に、ビジネスコーチとして関わらせている。また、コーチングや1on1のスキルトレーニングも実施。組織においてマネジャーがコーチングスキルを習得し、実践できるようサポートをしている。

目次

1on1ミーティングとは

1on1ミーティングと面談の違い

1on1ミーティングの目的

1on1ミーティングの役割

1on1ミーティングの効果

1on1ミーティングの時間と頻度

1on1ミーティングの導入に必要な2つのこと

1on1ミーティングの設計と流れ

1on1ミーティングが定着しない理由

1on1ミーティング導入にあたり知っておくべきこと

1on1ミーティングを効果的に進める3つの要素

1on1ミーティングのやり方

まとめと謝辞

1on1ミーティングとは

上司と部下、マネジャーとメンバーなどが、1対1でミーティングをすること。対話を通じて部下のパフォーマンスを最大化し、組織の成果につなげる、マネジメントのひとつの仕組み。

Googleの1on1ミーティング

2017年夏に、シリコンバレーにあるGoogle本社を訪れる機会があった。何人かの社員の方との面会(&飲み会)したのだが、その中で、Googleのマネジメントについて話を訊く場面があった。「マネジャーの仕事は?」と尋ねると、1on1ミーティングが50%。あとは評価。と言っていたのがとても印象的だった。

前提として、まさしくマネジメントに100%時間を避ける体制と仕組みを創っているのだなということが、日本の多くの企業との違いを感じたわけだ。私が出会う日本企業の多くのマネジャーは、プレイングマネジャーで、半分以上をマネジメント業務に充てられていればまだ「マネジメントしてる」と言えそうだが、「ほとんどがプレーヤーっす」という人が非常に多い。つまり、マネジメントや育成は個々のセルフマネジメントに委ねられていることが多く、それはつまり、体系立てて何かをしているとか、過去の蓄積されたナレッジの基に業務遂行や育成がされていない、非常に効率の悪い状態になっていると言える。

大企業においては、この1on1ミーティングが機能するように導入する企業が増えてきた。大きく話題になったyahooをはじめ、さまざまな企業の1on1ミーティング導入が取り沙汰されている。

1on1ミーティングと面談の違い

「1on1ミーティングと面談って何が違うの?」とよく訊かれるが、役割ややることは基本的に「同じです」と答える。面談も1対1の話し合い。

でも「言葉(単語)」は明確に違うのと「言葉からくるイメージ」が違う人によっては違う。というのが、より正確な答え方と言えるだろうか。

というわけで、ここから先は1on1ミーティングを「面談」という言葉に置き換えて呼んでいただいても構わない。

1on1ミーティングの目的

「1on1ミーティングは何のためにやるのか」ということだが、組織の状況、部下の状態、業務や仕事の状況に応じて、目的はさまざま。顕在的にも潜在的にも目的は存在するため、マネジャーは対話を通じて本質的な目的を顕在化する必要があるし、その目的が達成されていく支援を行う必要がある。

問題は、「いろいろある目的」を上司が知らないということ。あるいは、「上司自身(あるいは会社・組織側)の強い目的または興味関心のあるテーマ」のみで、面談や1on1ミーティングを実施してしまうということだ。

重要なことは、あり得る数ある目的の中で、その都度、1on1ミーティングのテーマと目的を設定し、共有することが極めて重要なことである。

さて、ありえる主な目的を箇条書きにしてみる。前もって言っておくが、これらの目的の粒感はいろいろであり、羅列する目的同士が相互作用するものもある。

・パフォーマンスを最大化する

・力づける

・明確な目標を設定すること

・部下のやりがいを引き出す

・部下がモチベーションを維持してあるいは高くして仕事に臨む状態をつくる

・不安の軽減

・成長を実感させる

・不満や愚痴を言わせてガス抜き

・会社や組織の方向性を伝え一致をつくる

・人事考課や評価を伝える

・客観的に事実を確認する

・自分の行動や状況を分析する

・さまざな情報共有をする

・フィードバックを与え、改善点に気づかせる(良い面、悪い面)

・提言を聴く

・組織や自分自身へのフィードバックをもらう

・新しい考え方や知識の習得

・技術の指導

・業務の状態や進捗の確認

・定期業務の円滑化支援

・キャリア支援

・信頼関係を築く

・離職の防止

など

さまざまな目的があり得る中で、組織の状況、本人の業務、レベル、取り巻く状況などを踏まえて、適切な目的とテーマの設定ができるかどうか、また、その目的にそった1on1ミーティングを一貫して行えるかどうかが、1on1ミーティングの各回の成功、および長いプロセスの成功の鍵をにぎることになる。

1on1ミーティングの目的を設定する上で問題になること

どうしても「面談とはこういうもの」という面談実施者(以下オーナー)の過去の体験からくる思い込みや決めつけがあり、対象者も「面談とはこういうもの」というオーナーのそれとは違った思い込みや決めつけがある。それぞれの思い込みや決めつけに囚われた中で、面談は実施されることになり、それぞれの思惑がずれている時点で面談や1on1ミーティングは全く機能しない状態となる。

1on1ミーティングの役割

では、日々の業務の中で、1on1ミーティングはどのような役割を担うのか。

1on1ミーティングの役割その1:PDCAサイクルを回す

ひとつの重要な役割として、「PDCAサイクルを適切に回す」ことを支援するということ。

PDCAサイクルは別名「マネジメントサイクル」と呼ばれ、多くのビジネスマンの間で共有されているビジネスツールだ。私が毎年担当する新入社員研修では必ず扱うし、講師のお仲間に話を訊けば、やはり新人研修ではすべての企業がコンテンツに加えると言う。

新人研修に限らず、階層別のさまざまな研修においても、おさらいとして「PDCAサイクル」を示すことが多い。

そして訊ねてみる。

「PDCAサイクルを回せている度合いってどれくらい?(100点満点)」

すると、大抵の人は50%以下で手を挙げる。

「どういう状況?」って訊くと、

→「忙しくってそれどころではない」

「それって?」

→「プランをしている余裕がない」「振り返りなんてしない」

「準備8割」という言葉があって、この重要性は多くの人が理解している。しかし、実態は準備は1割に満たず、行動が100%に近い割合を占める。こんな状況なのではないだろうか。これは掛けている時間の話ではない。当然ながら、プランしている時間の方が、行動の時間よりも長くなることはない。

というわけで、世の中多くのビジネスマンは、重要と位置づけられ、多くの研修で時間を割いているPDCAサイクルを使いこなしていない。

PDCAサイクルはシンプルなビジネスの概念だが、これを本当にしっかりと使いこなすことができれば、成果や成長は確実に増大していくと考えている。

自分の力や状況下ではうまく回せないPDCAサイクルを、1on1ミーティングを使って強制的に回し、成長や成果につなげていくことは、1on1ミーティングのひとつの役割と言えるだろう。

1on1ミーティングの役割その2:信頼関係の醸成

1on1ミーティングで醸成される「信頼関係」というのは、大きく2つある。

ひとつは「自己信頼」

もうひとつは「相互信頼」

自信の醸成

こんな光景を良く目にする。

上司が部下に対して、

「もっと自信持ってやれ」

と声を掛ける。

その割には、部下が自信を失うようなアプローチがあまりにも多くて驚くのだが…。

「自信」というのは「自己信頼」の略であるから、自分のことをいかに信頼できるかということが、自信につながる。そして、世の中すべての「信頼」は実績から生まれる。

考えてみてほしい。ある人が信頼に値する人かどうかを判断するときは、多くの場合その人の実績を見ている。その人が誰かに紹介された人なんだとすれば、その紹介した人の実績を見て、「信頼できる人だ」と判断しているはずだ。

自信には根拠が必要で、その根拠となるものは、実績だ。

そして自信をつけるために、多くの人が何をするかというと、「がんばります」って言う。つまり、未来に意識を向けて「自分を認められるくらいの結果つくります」というわけだ。これは間違いではない。私たちは死ぬまで、この繰り返しによって自信を強めていくだろう。

しかしその前にやってほしいことがある。もうおわかりと思うが、「過去を認めること」だ。私たちは自信を持つに値するたくさんの実績を、過去に積み上げてきている。

仕事であれば、

日々の業務をしっかりとこなしていること。

新しい業務にチャレンジしたこと。

会社に毎日遅刻せずに出社していること。

何かのプロジェクトを完遂したこと。

業績をつくっていること。

健康に気を配って穴を開けずに取り組んでいること

身につけてきた様々な能力や資格。

自分の業務に関して勉強して知識をつけていること

など

しかしこのような輝かしい実績は、たった2つの行為でかき消されていく。

ひとつは、

「当たり前」

という会話。

この年次なら…、この年齢なら…、

あるいは比較。

誰かに比べれば劣っている。

という理由で、自分自身を認めない。

1on1ミーティングでは、こういった、「本来ならしっかりと認められるべき事柄」について、ちゃんと光を充てて認めていく時間をつくることもできる。

「自信を持て」ではなく、「自信を持てるようなどのようなことをしてきたのか」ということをちゃんと認めさせることによって、本人から「自信が湧いていく」のである。

ここで勘違いしてほしくないのは、「おだてる」とか「ないものをあるかのようにする」ということではないということ。

あくまでも、「あるものをある」「したことをした」「つくった成果をつくった」「成長したことを成長した」とそれぞれ認めていくことだ。

事実に基づかないことは、ただのお世辞になってしまう。

相互信頼の醸成

そして2つ目の信頼関係。

人は自分の話を聴いてほしいと願っている。わかってほしいと思っている。

聴いてくれた、あるいは理解してもらえたという実感の分だけ、相手に対する信頼の度合いは増していく。

逆に、自分の意見を否定されたり、上司の意見を押し付けられたりと、一般的な面談の中では「自分の話を聴いてもらえた」という実感が極めて薄い。もちろんこの要素だけではないが、面談に対する期待度は、こういう要素からも下がっていると言わざるを得ない。

「自分の意見が言える」またそれを「聴いてもらえる」という状態は、相手の心理的安全性も高めていく。

「自分は尊重されている」

「自分はこの組織で役になっている」

「この組織で存在していてもいい」

という内的会話の積み重ねが、心理的安全性を高め、上司の顔色を伺ってご機嫌を取るなどの余計なタスクにとらわれることなく、本来の自分のタスクに集中することが可能となる。

そしてその分、仕事にやりがいを感じたり、パフォーマンスが上がったり、成果が最大化することにもつながっていく。

組織の指揮命令系統という意味では、相手からの信頼を獲得した分、自分の指示や命令は入っていきやすくなる。「わかってくれている」という実感が、「相手をわかろう」という意識も強める。Give&Takeの意識はこういう局面でも働くもので、「解ってくれた分だけ相手のことを解ろう」という考えが、無意識の中で身体を動かす。

1on1ミーティングの役割その3:多様性の発揮とイノベーション

ダイバーシティは散々叫ばれていることではあるが、果たして十分に多様性を発揮し、イノベーションの種を顕在化している組織がどれだけあるだろうか。

そもそも意見を言わせてもらえない。言っても聴いてもらえない、相手にしてもらえない。聴いてもらえないならまだしも、頭ごなしに否定される、バカにされる。

こういった上司部下の関係や組織の風土は、多く蔓延っているのではないだろうか。

1on1ミーティングという機会があれば、そもそも意見を言える場が生まれる。上司が聞く耳を持っていたり、きく技術を持っていたりすれば、意見を聴いてもらえる。

誰からどのような意見が出てくるかはわからない。しかし、組織にあるアイデアというのは、「下手な鉄砲数撃ちゃ当たる」といった要素もあり、まずは自由に打ってみるというのも当然ながら重要である。

「言わせてもらえない」風土の中では、多様性を発揮しづらく、その結果イノベーションも生まれづらい。

1on1ミーティングの機会は、多様性を活かすひとつのツールとして、間違いなく有効だ。

============

さて、ここまで呼んでいただければおわかりと思うが、実は、目的の分だけ役割がある。その中でも特に忘れられがちで機能しづらくなっている役割についてまとめてみた。

1on1ミーティングの役割その4:ガス抜き

人はときどき、アクセルを吹かしながらブレーキを踏んでいる状況になる。行動しなければならないことは解っていながら、心がついていかない。

仕事のパフォーマンスに滞りがある場合、その要因が仕事にあるとは限らない。健康のこと、恋愛のこと、家族のこと、仕事以外の人間関係。仕事とプライベートは切り分けなければならないことも知っているが、気持ちがついてこない。身体が言うことをきかない。

このような状況になったときは、心理的なブレーキを外すサポートをする必要がある。ガス抜きをして、気持ちを軽くすることが必要だ。

ガス抜きの注意点

「1on1ミーティングでは、仕事以外の話をしなければならない」という大きな誤解があるようだが、これは間違っている。仕事以外の話をしなければならないのではなく、仕事においてパフォーマンスを発揮するために、ブレーキになっているものは解除する必要があるということ。そして、相手がプライベートのことを話したいと思えば、それを1on1ミーティングのテーマとしていくということだ。

そして、マネジャーは、

「じゃあ、プライベートのことを話してごらん」というかと言えば、それは違う。下手したら「パワハラ」「セクハラ」と言われてしまう。

「言え」と言われて言うのではなく、メンバーが「この話をマネジャーに聴いてもらいたい/話したい」と思い、自ら語り出すことが望ましい。そしてそのためには、日常的に信頼関係を築いておく必要がある。

「この人には何でも話せる」

「この人の質問には誠実に答えたい」

という意識がメンバーの中に芽生えるから、テーマに制限をかけずに必要なことを扱えるようになる。

1on1ミーティングの効果

目的などと重なる部分もあるが、1on1ミーティングを実施したり、組織として仕組み化したりすることの効果をまとめてみる。

・上司部下の信頼関係が生まれる

・業務を滞りなく円滑に遂行することが可能。

・PDCAサイクルが適切に回る。

・部下がやりがいをもって仕事に取り組める

・部下の適切なマネジメントが可能になる

・部下が成長を実感する

・上司が部下のタスク状況を的確に把握し、組織としての適切な相互補完が可能となる

・長期的な成果を意識しながら、短期的な成果を積み上げることができる

・自分で考える力が身につく

・組織マネジメントに関して、先進的なイメージを対外的に与えることができる

・相互理解が進み、お互いに安心して業務に取り組むことができる

1on1ミーティングの時間と頻度

これも決まったものはなく、何が効果的かも「これだ」ということができない。どのくらいの時間や頻度が適切かというのは、

・組織の状態

・相手の心理的な状況

・相手が取り組んでいるタスクのレベル

・相手の成長レベル

などによって、設定すべき時間や頻度が異なってくる。なので、設定する頻度や時間は柔軟にしたらいい。

時間は15〜90分が一般的だろう。頻度は少なくとも1ヶ月に1回以上はやることをオススメする。話題がなさそうに見えても、場を設定することが重要だ。

相手が取り組んでいる仕事の内容や、相手の成長レベルに合わせて設定したらいいし、都度時間や頻度を変えてもいい。

ただし、気をつけるべきことがある。

「タスクの忙しさ」を優先的な理由にしてはいけない。これを理由にしてしまうと、どうしても1on1ミーティングは後回しになってしまう。PDCAサイクルで言えば、PとCの欠けた状態。つまり、D→D→D→Dサイクルのどうしようもないサイクルに入って抜けられなくなってしまう。

1on1ミーティングの導入に必要な2つのこと

1on1ミーティングを効果的に進めるために、絶対的に必要と感じている2つのことを紹介したい。

1.マネジャーのコーチングスキル習得と実践

2.1on1ミーティングの組織的な推進としくみづくり

これまで1on1やコーチングに関する研修はすでに100回以上実施してきている。研修そのものは非常に有効なものであることを感じていただけたり、満足の高いものであったりするのだが、それを有効に活用できているかというと、正直なところ疑問符がつく。そしてこれは、1on1やコーチングの研修に限った話ではないが、いかにいいものとして体験したとしても、それを使うための仕組みを創らなければ、どうしても研修の内容は風化していく傾向が強い。

マネジャーのコーチングスキル習得と実践

1on1ミーティングをやる上で、あるいは日常的なマネジメントや育成を効果的に進めるためには、2つのスキルが必要だ。

ひとつは「ティーチング」。

もうひとつは「コーチング」。

1on1ミーティングは、この2つを効果的に使い分け、組み合わせて、目的に沿った機会になるようにしなければならない。

この違いについて少しまとめておく。

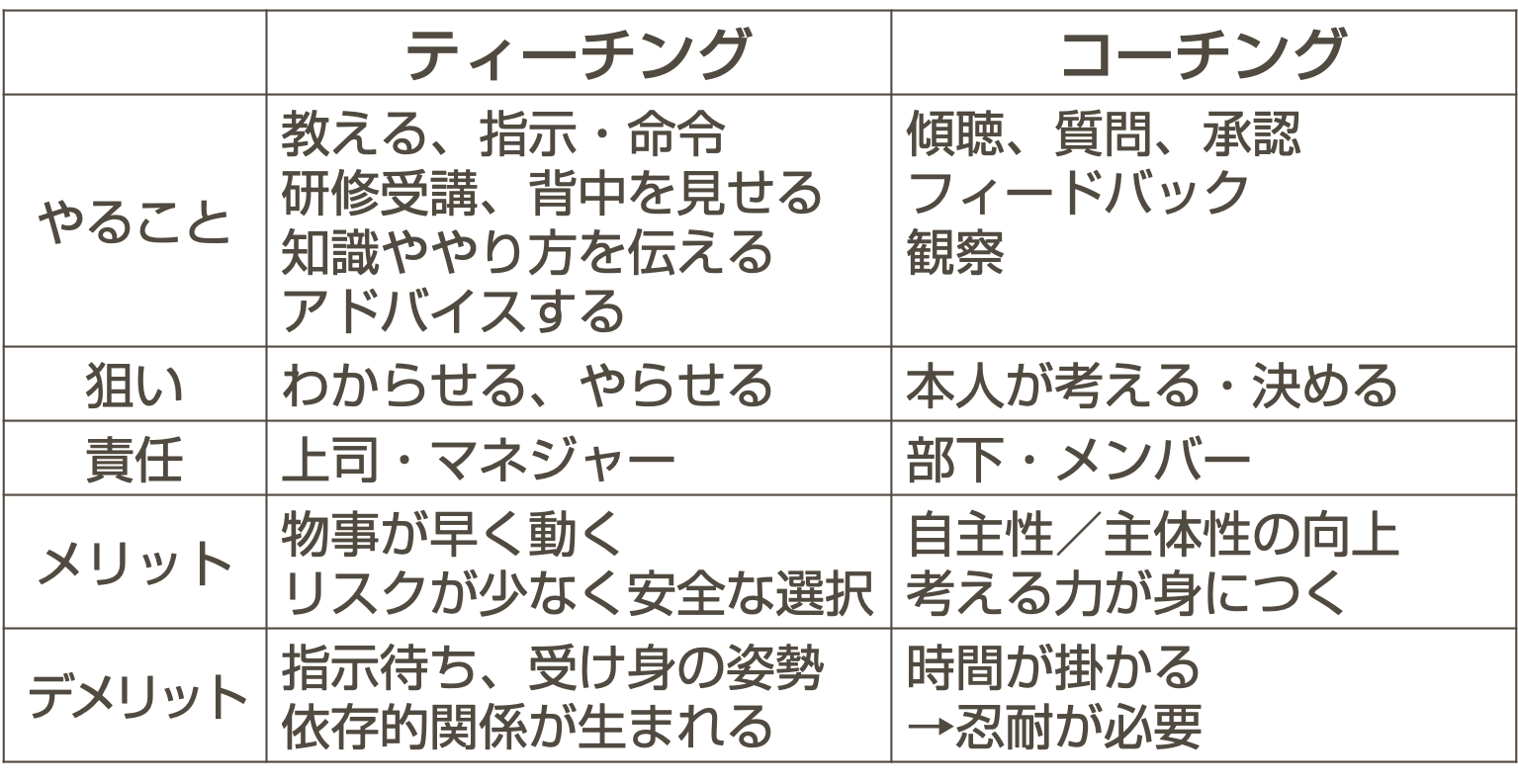

ティーチングとコーチングの違い

一般的な面談はどうしても、ティーチング優位になりやすい。

上司から見えていることを伝える。

失敗や至らないことに対する指摘をする。

新しい仕事を一方的に振る。

すでに設定された目標を通達する。

評価を伝えておしまい

時間の9割は説教している。

ほとんどの時間、上司が愚痴や不満を口にしている

いずれにせよ、上司が話している時間が長いことが多い。それでいて上司は、「自分はちゃんと聴けている/訊けている」なんて大きな勘違いをしている。

上司がティーチングの要素を多く使いながら1on1ミーティングを進行することも、時には必要だ。

しかし多くのマネジャーは、この「コーチング」という要素をそもそも知らない。自分は多くの機会において「ティーチング的要素」で関わられてきたし、自分がされてきたように、人に対してするというのは自然な流れだ。

というわけで、面談を実施する人は、「コーチング」の引き出しを創らなければならない。そしてこのコーチングの引き出しがいつでも開けられる状態をつくらなければいけない。

この引き出しがない状態。あったとしても、鍵がかかっていて開かない状態では、1on1ミーティングは機能しないのだ。

1on1ミーティングの組織的な推進としくみづくり

そして、もうひとつ重要なのは、組織的な仕組みづくり。

今まで数多くの「コーチング研修」を実施してきたが、それを日常的に使っている人、あるいは使いこなせている人は実に少ない。研修が終わるときには満足度も高く、「これは使える」という実感を持っていたとしても、1年も経つとどうしても風化してしまう。

英会話教室に通っても、話す機会がなければ忘れてしまうように、あるいは料理教室に通っても、作る機会がなければ忘れてしまうように、コーチングを機能させられるように使うためには、使う機会が必要だ。

「面談の機会ってどのくらいあるんですか?」

って、研修の中で時々問いかける。

すると、

「1ヶ月に1回、すべての部下と最低30分は取ってやってます」

「上司との面談は1週間に1度は必ず取ってますね」

なんて言う人は、全体のせいぜい5%前後だろうか。

多い意見は、

「半年に1回、15分の面談です」

これが圧倒的に多い答えである。

これはあまりにも少ない。試す場がないというのは致命的だ。まず、上司のコーチングはうまくならない。そして、部下がコーチングの効果を感じる機会があまりにも少ない。

組織的な仕組みを動かす裁量がある人は、独断で仕組みをつくる。

「これからは1ヶ月に1度は全員と面談する」

という形で機会をつくる。しかし、このように組織をコントロールできる人は稀だ。

前述のとおり、1on1ミーティングの目的はさまざま。したがって、裏を返せば、1on1ミーティングはこういう形でやらなければならない」とか「このテーマを扱わなければならない」といったものはない。組織のルールとしてそういうものを設定しているところはあるし、あるとそれがガイドラインになり、やることが容易になりそうな気もする。しかし反面、そのルールにとらわれて、1on1ミーティングの柔軟性が失われたり、本来扱わなければならない本質的なテーマに触れることなく終わったりというデメリットもある。

以前、シリコンバレーを訪問しながら、さまざまな会社の経営やマネジメントについてヒアリングする機会があったが、その中でGoogleの本社を訪れる機会があった。

Googleでは、1on1ミーティングは日常茶飯事で行われている。定期のミーティングとして、週に1度30分の時間をつくり、上司と部下の1on1ミーティングを実施。そして、そのミーティングとは別に、キャリアに関するテーマで、半年に1度の1on1ミーティングを60分取る。

そして、必要に応じて声をかければ、不定期でいつでも、1on1ミーティングの場をつくるということだった。もちろんこれは、Googleのマネジャーは、マネジメントに専任しているという前提があるので可能なことでもある。

しかし、中途半端に機能させるのではなく、この仕組みをしっかりと機能させて、その組織としての効果を出したいのであれば、意識とやり方、そして仕組みを変えていく必要がある。

だから強制的に仕組みをつくる必要がある。だからこそ、できれば全社的・組織的に、この仕組みをつくることにコミットしてほしい。

例えば、

「必ず1ヶ月に1度、30分以上の時間をつくって、部下と面談をすること」

という御触れを出す。

ルール化してしまえば、やらざるを得ない。

というわけで、「コーチングスキルのレベルアップ」と「1on1ミーティングの仕組みづくり」この2つは両輪として必要だ。個々の能力や意識だけを変革してもダメ。仕組みだけつくってもダメ。

1on1ミーティングが機能するためには、「個々のコーチングスキルアップ」と「組織的な仕組みづくり」の2つを両輪として、推進していく必要がある。

1on1ミーティングの設計と流れ

何度も言うが、1on1ミーティングには、正しい流れや正しいやり方はない。形にとらわれず、組織や個人の状態、あるいは意図や狙いに沿った柔軟なやり方や流れを選んでいくことが重要だ。そして何より、定期的な機会を設定しておくことが重要。目標達成を支援するというのは、ビジネス上わかりやすいテーマなので、おすすめの流れにおいては「目標達成支援」というものを軸に流れをつくっているが、実際に扱う内容は状況に応じてさまざま、多岐にわたる。

状況によっては臨時の1on1を実施するといいだろう。

期間の設定

期間の設定は明確にすべきと考える。つまり、1年の始まりと終わりをどこで設定するのかということ。

例えば

・4月〜3月←日本の企業は3月決算としている企業が多く、この区切りが多い

・1月〜12月←欧米はここが多いため、合わせる企業も多い

・その他の決算月

通常は決算月に合わせて、個人の目標も設定することになると思う。これがスタンダードでマネジメントもしやすい。

しかし企業によっては、決算月と目標設定月が異なることがある。これは、ダブルスタンダードになるので、おすすめしない。

ダブルスタンダードというのは、基準や指標が2つある状態。社員がどこを目指して良いのかわからなくなる。

1on1ミーティングの頻度

1on1ミーティングは、1週間に1度の時間を設けることをおすすめしたい。理由は2つ。

理由1:忘れる

期間が空くと、人は忘れる。1ヶ月前に何を話したのか、何を決めたのか、簡単に忘れる。それを思い出すのに、かなりの時間を要す。

理由2:タイムリーに扱えない

これも「忘れる」ということに近いが、「喉元過ぎれば熱さ忘れる」という言葉がある。あるタイミングにおいては非常に重要なテーマであったが、時間が立ってどうでもよくなってしまうことがある。本質的な対処がされていればいいが、大抵の場合、臭いものにフタ状態で、心理的には何も解決されていなかったり、潜在意識の中に蓄積されていたりする問題がある。

重要な課題をタイムリーに扱うことができるのは、喉に刺さった小骨を取り除いていくことにつながっていく。

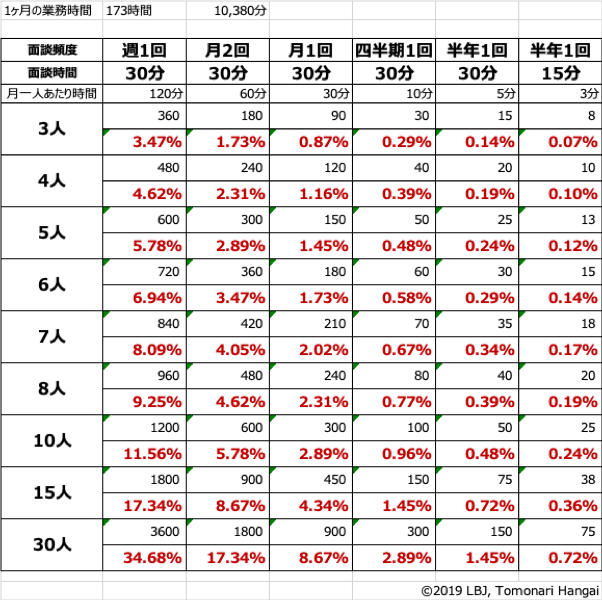

1on1に掛ける時間の割合

日本では、プレイングマネジャーが非常に多く、階層的に上位に行っても、プレーヤーとしてのタスクを割合的に多く抱えている人が非常に多く見受けられる。「課長さん」であっても、実際にはマネジメント業務は1割にも満たず、90%以上はプレーヤーとしての業務をこなしているということも珍しくない。

1on1ミーティングはマネジメントを効果的に進めていくための一つのツールである。試しに、1on1ミーティングの時間をどのくらい取ると、通常b業務のどのくらいの時間を割いているのか。その割合を計算してみた。

これは、1ヶ月の勤務時間に対する、1on1ミーティングの時間を割合にしたもの。

一般的に、残業代を考慮しない1ヶ月の勤務時間は173時間と言われているため、その時間を分母として使用した。残業代がもっとある人は、割合的にはもっと下がるという前提でご覧いただきたい。

例えば、部下が5人いる人が、一週間に一度すべてのメンバーと30分のミーティングを実施したとする。1週間で5人×30分というわけで、150分。ひと月4週間として、月に600分(10時間)の時間を1on1ミーティングに割くとする。すると、割合的には、5.8%という計算になる。

この割合が多いと見るか、少ないと見るかは人それぞれと思うが、「マネジャー」という立場であれば、このくらいの時間は部下の話を1対1で聴くために割いてみてはどうだろうかと思う。

もちろんマネジャーは忙しい。階層が上がれば上がるほどに、1on1ではなく、他の会議/ミーティングに顔を出さなければならない時間も増える。人によっては、業務の3分の2は会議に参加しているという人もいるし、それは少なくないだろう。

生産性のアップは、昨今頻繁に叫ばれていることではあるが、無駄の排除を考えるべきであるし、その時間を1on1に費やすことで、さらなる生産性の向上と無駄の排除を促していきたいと思う。

1on1ミーティングの前提/ルールの設定と共有

1on1ミーティングを機能させるためには、上司と部下共通の枠組みが必要だ。そのためには、前提やルールの共有が欠かせない。

1on1ミーティングのテーマ

以下のテーマで1on1で話ができる機会をつくっておくことが効果的。

1.目標設定の1on1ミーティング

2.達成フォローの1on1ミーティング

3.振り返りの1on1ミーティング

4.キャリア支援の1on1ミーティング

目標設定の1on1ミーティング

「目標設定」の1on1ミーティングは、読んでそのままだが、期ごとの目標を設定するミーティング。

これは組織によって、「期」の捉え方がいろいろあると思うので、組織ごとに設定されるべきものである。

「年間」で目標を設定するのであれば、年に1回の実施となるし、「半年」で目標を設定する組織であれば、年に2回の実施。3ヶ月という会社もあるかもしれない。その場合は、年に4回実施することになる。

いずれにしても、通期で本人が取り組む目標を設定する。

目標設定にあたり重要なポイントは、

・本人が納得して主体的に取り組むことができる

・本人のレベルに合っている

・組織や上司の期待が反映されている

ということ。

やってはいけないことは、頭ごなしに相手の目標を伝えること。よほど上司部下の信頼関係があれば別だが、基本的に「おまえこれやれ」みたいな感じの関わりは、相手の心を閉ざす。

目標設定の1on1ミーティングでは、上司(コーチ)はさまざまな思いや技術を駆使して関わることになる。

まずはコーチング。

相手の考えをよく聴き(傾聴)、相手の望む状態や考える未来についてよく訊き(質問)、相手の前向きな考えやこれまでの挑戦を認め(承認)ながら、相手の頭のなかにあるさまざまな考えや意見を引き出していく。

そしてその目標が機能するものになっているかは、確認しなければならない。「とにかくがんばります」といったような曖昧かつ抽象的なものであると、設定された目標はまったく機能しない。目標設定が苦手なビジネスマンは非常に多いので、適切な目標が設定されるように支援していく必要がある。

そして、その設定された目標が、組織や上司の期待を満たすものであったら、その目標を具体的に達成していくためのプランを一緒に考えて、目標設定の1on1ミーティングは終わってしまって構わないだろう。

問題は、本人が口にしている目標が、組織や上司の考えと方向性やレベルにズレがある場合だ。上司部下の関係があるし、当然ながら給与が発生しているので、「いいからやれ」的な関わりになりやすいところだが、それは我慢。丁寧にやる必要がある。

※なので、あまりにも短い1on1ミーティングの時間設定はリスクがある。時間を気にしだすと、上司の関わりはどうしても雑になりやすい。

丁寧にやるというのは、例えば、

・相手がそのように考えている理由を訊ねる。

・相手の不安を訊く

・組織/上司としての考えを伝える。

・その考えの理由や目的を伝える

・相手のこれまでの成長を認める

・自分の過去の体験を話す。

など

人の心を動かしていくためには、その人が動くに値する根拠が必要。1on1ミーティングでは、ただ話を聴いて受け取っていくだけではなく、このように、上司が部下を感化するような場面も時には必要となる。

というわけで、期のはじめに「目標設定の1on1ミーティング」。これが流れの始まりとなる。

期中の1on1ミーティング 〜目標達成フォロー〜

これは、「目標設定の1on1ミーティング」と「振り返りの1on1ミーティング」の間に設定する、目標達成を支援するための1on1ミーティングだ。

期中に、できれば1週間に1度。少なくとも1ヶ月に1回は実施することをオススメする。

PDCAサイクルで言えば、「C」と「A」にあたる。

やることは例えば、

・設定した目標の確認

・目標に対する現状の確認

・必要に応じてプランの修正・見直し

・モチベーションの維持・向上、力づけ

など

というのが、期首に設定された目標をフォローする上での、必ず話すテーマ。

そして、もちろん、目標に関することしか扱ってはいけないということはなく、むしろ、日頃表面化しない様々な課題について、テーブルに乗せて解決していくチャンスにもなる。

「目標達成フォローの1on1ミーティング」はあくまでも機会。この機会を活かして、部下が日常的に100%に近い状態でパフォーマンスを発揮していく上で、アクセルを踏ませるための話題や、ブレーキを解除するための話題は、この機会にしっかりと扱うべきだ。

そして、話題にされることは、プライベートのことでも構わない。人生はつながっているので、プライベート(家庭やプライベートの人間関係、時に趣味なども)での課題が仕事に影響しているということもある。上司はその視点を持ちながら、より包括的なサポートができることが望ましい。

そして、そういった話題も「口にしたい」とか「この人に聴いてもらいたい」という関係性を日常的に築いておくことは不可欠となっていく。

振り返りの1on1ミーティング

期末にやるのが「振り返りの1on1ミーティング」

PDCAで言えば、「C」であり、次の「P」につなげていく。なので、基本的に、「振り返りの1on1ミーティング」と次期の「目標設定の1on1ミーティング」は、1セットだ。もちろん、1回の1on1でこの両方を扱ってもいいし、分けてもいい。どちらかと言えば、分けて取り組んだほうが、次期の目標がより適切なものになる。

<振り返りの1on1ミーティングのポイント>

・目標の達成状況を本人に振り返らせること

・できたことを認めるサポートをすること

・上司から承認を与えること

・経験から学ぶこと

・課題を明らかにすること

・成長を共に感じること

・前進したことを承認し、一緒に喜ぶこと

振り返りの1on1ミーティングというのは、どうしても「できなかったこと」に焦点が当たる傾向がある。あるいは、上司から部下への評価を一方的に伝えておしまいということも。

これではせっかくの機会がもったいない。是非、この「振り返りの1on1ミーティング」を、部下が力づく機会にしてほしい。

そして、日本には「謙遜」を過度にしやすい文化があるので、本人は自分のつくった成果やしてきた行動を認めない傾向もある。そんな時に上司は、期間中通して成果として認められることや、仮に成果がうまく生まれていなかったとしても、そのプロセスにおけるすばらしいと思えた言動や感謝していることなどを積極的に伝えていくといい。

そうすると、本人が気づいていなかった成果や言動に改めて光があたり、単純にうれしかったり、本人が力づいたりする。

また、場合によっては、人事考課とあわせてやることもあるかもしれない。その人事考課も一方的にするのではなく、まずは相手が自分自身を考課できるように、サポートしてあげると、本人の振り返りと組織としての評価が組み合わさって、より豊かな時間になるのではないだろうか。

「キャリア支援の1on1ミーティング」

「キャリア支援の1on1ミーティング」というのは、相手の今後積み上げていくであろうキャリアを、半年とか一年とかの短いスパンではなく、もう少し長いスパンを見据えながら支援していくための1on1ミーティングである。

業務上の1on1というのは、日頃の役割や担当業務における仕事を、どれだけ生産性高く行うか、どれだけの業績をつくるかに焦点が当たりやすくなる。その短期的な視野を少し拡げて、1on1ミーティングを実施する。

キャリア支援1on1ミーティングの前提

「夢はなんですか?」

「ビジョンはなんですか?」

「目標はなんですか?」

「10年後はどんなふうになっていたい?」

「10年後とは言わないまでも、3年後は?」

そもそも前提として、人は未来をあまり描かない。描いたとしても表現しない。表現したところで、それは受け入れられないと決めつけてしまっていたり、人との比較の中で「私のビジョンやキャリアはたいしたことない」と考えてしまう。

人はどうしても、目の前のことに一生懸命だ。人の意識は、目を向けたところしか見えない。今日生きることで精一杯。明日のことなんて考えない。

こういう状態であることはたくさんあるし、当然ながら、これがいけないということを言うつもりも毛頭ない。

眼の前のことに一生懸命取り組んできたら、その結果、たくさんの成長や成果を手にしてきたという人もたくさんいる。一生をそのような生き方で生きる人もおそらく少なくない。

キャリア支援の1on1ミーティングの目的・効果

何のためにキャリアを扱うのか。これもいろいろ考えられる。

アンテナを立てる

質問されて答えようとすると、人の頭は動き始める。

「あなたの夢ってなんだろう?」

夢ってなんだろう。人はどんな夢を持っているんだろう。自分がこの質問に答えなければならないとしたら…。

「10年後どうなっていたい?」

10年後どんな人物になっていたらいいだろう。周りにはどんな人がいるんだろう。10年後は50歳。50歳くらいの魅力的な人って…。

といった具合に、質問をされるとアンテナが立ちやすくなる。今までとは違う視点や

見方で、周りの出来事や人を見るようになったり、人の話を聴くようになったりする。

最初からスラスラと自分の夢やビジョン、将来像を語れる人は少ない。さまざまな出会いによって、将来像というものは形作られていく。そのためのアンテナが立つというのは、実はそれだけでも非常に価値があり、効果のあることだ。

信頼関係の構築

自分の将来像を理解してくれている上司や同僚が近くにいることは非常に心強いものである。

キャリアへの希望

上司がキャリアを理解してくれているというのは、頑張り次第でその道が拓ける可能性があるといううことを感じさせることができる。

モチベーションの向上

キャリアを意識した上で、その将来像と現状の繋がりを感じることができれば、今自分が取り組んでいることや担っているミッションに強い意味付けが生まれる。極端に言えば、こじつけや思い込みでも構わない。自分が望んでいる将来と現状の繋がりを感じると、自分を突き動かす原動力の一因となる。

キャリア実現に向けた能力開発

将来に向けてどのような能力を身につける必要があるのかが明確になっていく。自主的な能力開発も起きてくる可能性がある。

キャリア支援をする恐れ

キャリア支援を行うと、将来の望む状態と、今していることが結びつかずに、モチベーションの低下につながったり、離職してしまう可能性が膨らんでしまうという恐れを持つ人も多い。

「このリスクはない」とは言えない。しかし、このリスクを回避するがあまりに、得られる大きな価値を逃しているかもしれない。

表面的にリスクを回避したとしても、潜在的にこのリスクは常に存在する。であれば、見えないリスクに怯えるよりも、表に出して対応してしまった方がいい。

もし、キャリア支援をすることで、今している仕事に対するモチベーションの低下が起きたり、離職につながったりするのでれば、遅かれ早かれそれは起きる。

であれば、早めに出して、将来やりたいことと、今やっていることの意味付けを支援していくことにより、上記の目的が達成されていく度合いを増やしてやったほうが、組織にとっては得策といえるのではないだろうか。

「この上司は本当に自分のキャリアを応援してくれているんだ」という実感が湧くと、組織や上司に対するロイヤリティや、この人のために役に立ちたい、何かをしたいという気持ちも育っていく。

キャリア支援の1on1ミーティングのポイント

・楽しんで聴くこと

・一切の否定をしないこと

・そのキャリアを全面的に応援する気持ちを持っていること

・望むキャリアと現在のつながりを一緒に見つけること(意味付け)

・出てこなくても焦らないこと

仕事において、あるいは人生において成し遂げたいと思うことをなんでもいいので話してもらう。最初は答えが出てこないかもしれない。

キャリアビジョンの形成

重ねて伝えるが、望む将来像というのは、明確に持っている人もいれば、全くもっていない人もいる。いずれにしてもその状態を尊重して臨むことが必要だ。

そして、望む将来像は主に、

・人との出会いと対話

・出来事との出会い

・自分との対話(セルフコミュニケーション)

によって形がつくられていく。

なので、問いかけること。

2015年に、NHKの大河ドラマ「花燃ゆ」が放映された。吉田松陰の妹がヒロインのドラマで、視聴率自体はそんなに高くなかったが、私は吉田松陰が松下村塾において、塾生に問いかけていたシーンが非常に印象的だった。

「君の志は何ですか?」

このセリフが何度も出てくる。もちろん実際にはどうであったか分からないが、吉田松陰は「正しい答えを与える人」という側面もきっとあっただろうが、「本人にとっての正しい答えを引き出す人」という側面も非常に強かったのではないかと思う。

問いかけをした人とされた人。その信頼関係が強ければ強いほどに、「私はこの質問に正しく答えたい」という欲求に駆られることになる。

だからこそ、日常的に信頼関係を築きながら、問いを投げかけ続けるということが、相手のキャリア・ビジョンをより鮮明にしていく手助けになっていく。

キャリア支援の1on1ミーティングのやり方

キャリア支援というのはそんなに難しいことではない。コーチングを進めるフレームというのは、汎用性が高い。

扱う内容は以下のこと。

決まった形はない。以下のような要素を楽しみながら会話していったらいい。

長期の未来像

・何年後をイメージできたらいい?

・どんな人物になっている?

・どんな力をつけていたい?

・どんな仕事をしていたい?

・どんな結果を創れていたらいい?

・世の中でどのような貢献をしている?

など

現状

・将来像から見て、今はどんな感じ?

・どんな強みや長所を持っている。

・これまでつけてきた知識、能力、技術は?

・力になってくれる協力者は?

など

これまでのキャリアの体験

過去の充実体験の中には、その人が大事にしていること、重要な価値観や信念とつながっていることが多い。それらを明らかにしながら、未来につなげていくと効果的。

・過去の体験で感動したことや楽しかったことは?

・仕事していて嬉しかったことは?

・強い怒りを感じたことは?

・これまで大事にしてきたことは?

など

短期目標・行動プラン

将来像が明らかになったら、そこに結びつく短期目標を設定していく。

・そのキャリアを実現するために、1年後までにすることは?

・まず何する?

・いつから始める?

など

言葉で明確にしていくことも重要だが、キャリアを明らかにする上では、「視覚」を使うことも有効だ。頭の中で映像を描かせる。自分が活躍している場面。そのことによって周りにどのような違いが生まれているのか。周りにはどのような人がいて、その人達はどんな様子なのか。など。

キャリア支援の1on1ミーティングのススメ

1on1ミーティングを導入する企業は非常に多く見受けられるようになってきたが、キャリア支援までを扱えている人は非常に少ないのではないだろうかと推測する。

仕組み的に業務時間中にやることが難しいのであれば、ランチや飲み会でキャリアについて会話するでもいい。何気ない会話の中で、一言、質問を投げかけるなんていうのも、意外と効果的だ。

いつも没頭している眼の前の仕事や作業の話を止めて、少し視点を上げて、たまには遠くを一緒に見つめてみることをオススメする。

1on1ミーティングが定着しない理由

・変化が遅い→あきらめる/役に立たないと決めつける

・1on1ミーティングより日常業務

・結局昔のやり方

変化が遅い

1on1ミーティング導入にあたり知っておくべきこと

浸透と機能には時間がかかる。

1on1ミーティングを効果的に進める3つの要素

具体的にどのようにやるのかの前に、1on1ミーティングで使う必要のある3つの要素についてお伝えしておく。1on1ミーティングを効果的にすすめるためには、場面や相手の成長段階に応じて、以下の3つの要素を使い分けていく必要がある。

「やってみせ いってきかせて させてみて ほめてやらねば ひとはうごかじ」

山本五十六

人の育成という観点から、山本五十六さんのこの短歌は、核心を捉えていると私は感じている。これらの要素を分解していくと、人の育成や1on1ミーティングが効果的に実施されていくことにつながる。

1.やってみせる Modeling

2.言ってきかせる Teaching

3.訊いて聴いて承認する Coaching

1.やってみせる Modeling

これはいろいろな意味があるのだが、背中を見せるという意味。

率先する

必要な言動について、率先しているということ。部下にやらせるだけではうまくいかない。

ロールモデル

こうやればいいんだということが、部下の目で見てわかるということ。

体験を語る

自分が過去に体験したことをわかちあうことで、やり方のモデルを示す。選択肢が増える。

※無理強いはしない。

2.言ってきかせる Teaching

ティーチング。つまり、教えること。情報の発信源は、主に指導者ということになる。上司が正しい知識ややり方を指導者が考えて伝える。

・新しい知識を教える

・技術を伝える

・正しいやり方を示す

・うまくいくやり方を示す

・アドバイスする

・指示/命令をする

など

3.訊いて聴いて承認する Coaching

コーチングすること。相手の考えを引き出す関わり。情報の発信源は主に、被指導者ということになる。部下が自分で考えて情報を発信する。

・観察する

・質問する

・傾聴する

・受容する

・承認する

・フィードバックする

など

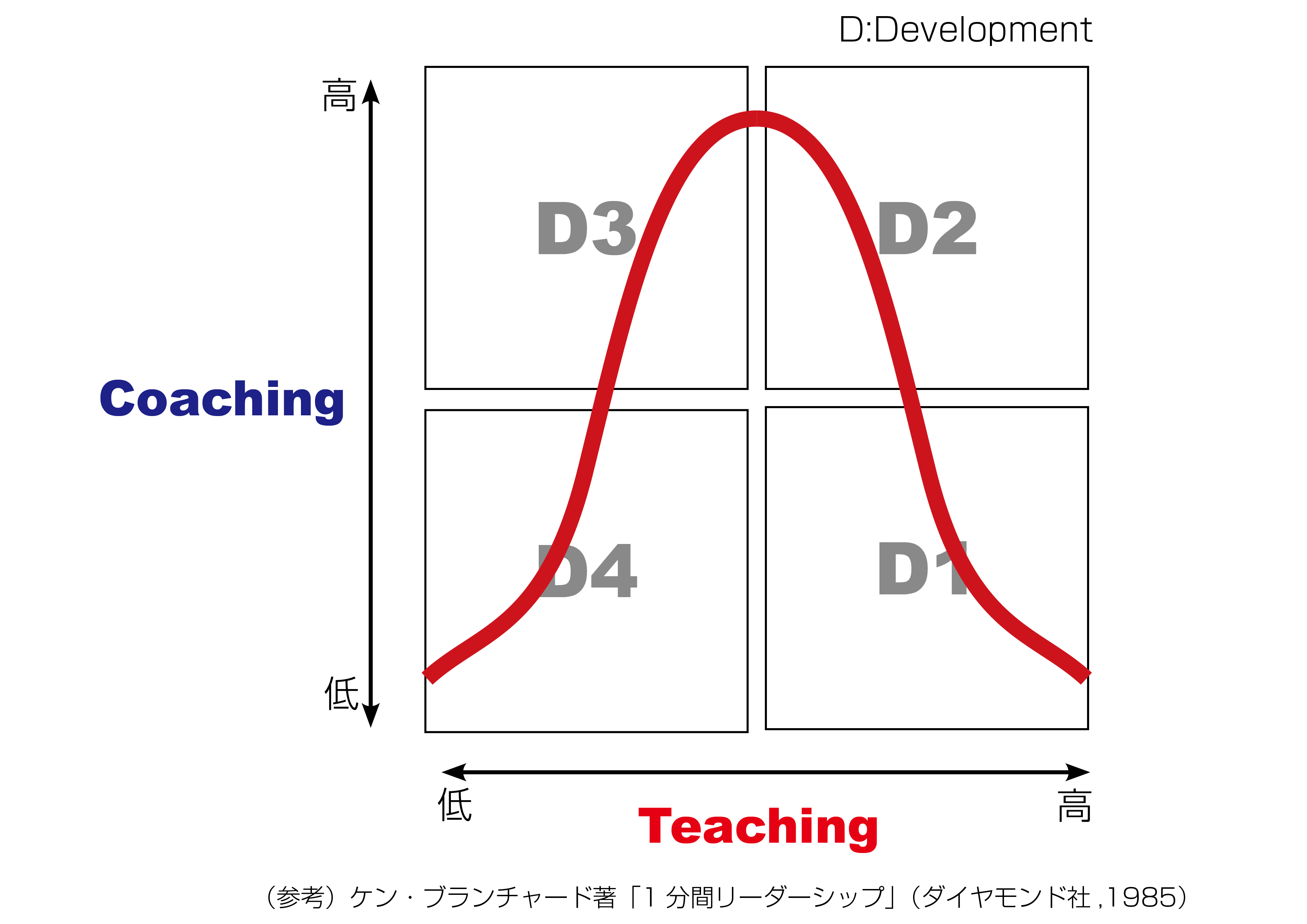

ティーチングとコーチングの使い分け

ティーチングとコーチングは、相手の成長段階に応じて、度合いを変化させていく必要がある。以下の図を見ていただきたい。

ここでは、成長段階(タスクごと)をD1〜D4に分けている。

※D:Development(発達、成長)

成長段階D1

D1というのは、そのタスクにおける成長の初期段階。その仕事に従事して間もない状況で予備知識や技術など乏しく、自分の判断だけでは仕事を遂行できない状況と言っていい。

この段階においては、質問をしても答えがそもそも見つけられなかったり、自分なりの考えをもつための知識も薄い段階である。そのためこの時期は、ティーチングを厚めに施しながら、知識や経験を増やしていくことが重要である。

成長段階D2

D2というのは、知識や技術が身につき始めているが、まだ自信を持てず不安が強い状態。かつ、能力不足を感じることが多く、モチベーションも高いとは言えない。

ティーチングも必要だが、本人なりの考えを引き出し、その考えを認め承認していくことによって、考える力を鍛えながら、自信を膨らませていく関わりが必要となってくる。ティーチングをベースにしながら、コーチングも厚くしていく段階。

成長段階D3

D3というのは、そのタスクにおける成長の自立段階。自分なりに考えて仕事を完遂できる状態にある。このレベルになると、ティーチングよりもコーチングの関わりが増える。本人の考えややり方を訊くことが基本的な関わりとなり、問題がなければそのやり方でやらせる。致命的な問題が生じる可能性がある場合は、ティーチングをすることで修正を加えればいい。基本的は本人のやり方に任せながら、承認をしていく。

成長段階D4

D4というのは、委任・共同創造状態。その仕事においてはスペシャリストの領域に入っており、上位者のアドバイスなどはほとんど必要としない。また、そのタスクを取り巻くより広い状態も考慮しながら、必要な形にカスタマイズすることが可能になったり、他の部署やタスクと連携をしながら、新たな価値を想像することができたりする。

ティーチングはほとんど必要としなくなる。一方コーチングの頻度や時間も減らしてOKだが、時々話す機会を設けて話を聴きながら、本人の意見を整理したり、全体の方向性や状況との整合性も確認していくサポートをしていくといい。

1on1ミーティングのやり方

1on1ミーティングの基本的なやり方は3部構成。

1.枠組みづくり

2.内容

3.まとめ

この中で特に、1番の「枠組みづくり」は重要だ。

1.枠組みづくり

1on1ミーティングの冒頭で、共通の土台をつくる時間。

・ルールや前提

・テーマ

・時間

・目的

お互いの方向性や1on1ミーティングの全体像をしっかりと把握して、共通認識を持った状態で1on1ミーティングをスタートさせていくことが、1on1ミーティングを効果的にすすめる上で非常に重要。

ルールや前提の共有

1on1ミーティングを効果的に進めるために、必要最低限のルールや前提を共有しておくといい。

ルールの一例

・1on1ミーティングという機会は、部下の目標達成や問題解決を全面的に支援する機会である。

・携帯は持ち込まない(サイレントモードにする、電源を切るなど)

・お互いの意見を尊重し、まずは受け取り理解することに努める。

(頭ごなしに批判・否定しない)

・部下は自分なりに考えることに責任をとり、その考えや思っていることを、率直に表現する。

・最終的な決定事項については、ともに責任をとる

など

時間を明確にする

これはもともと明確かもしれないが、「わかっているだろう」という前提で始めるのではなく、改めて「○分で実施する」ということを1on1ミーティングの中で確認することを通じて、その時間内で成果を出すことの意識が強まる。これは、マネジャー、部下ともに同じ。「この限られた時間の中で、1on1ミーティングの価値をつくる」というコミットメントを意識づけする。

テーマを明確にする

テーマについて何を扱うかは最終的には部下が決定していけばいいが、テーマの選択肢は2人で出していくといい。基本的には相手に訊ねる。上司が扱いたいテーマがある場合は、追加で提案すればいい。

上司「今日の1on1ミーティングで扱いたいテーマは何?」

部下「○○と△△です」

上司「他には?」

部下「あと☆☆ですかね…」

上司「私もテーマにしたいことがあるんだけど伝えていいかな?」

部下「はい」

上司「■■なんだけど…」

…

上司「今日のテーマは、〇〇、△△、☆☆、■■だけど、自分で優先順位をつけるとしたらどんな順番になるかな…」

という形で、テーマを明らかにして優先順位を決めてもらう。相手の成長段階に応じてということになるが、テーマの優先順位に明らかに誤りがあるのであれば、ティーチングで修正するといい。

目的を明確にする

目的というのは、1on1ミーティングのゴール地点とも言いかえられる。つまり、

・1on1ミーティングの終了時にどんな状態になりたいか

・何を手にしていたいか

・何が決まっていればいいか

・どんなサポートを期待するか

など

ミーティングの終了地点をお互いに意識することで、この時間の中でどこを目指せばいいのかが明確になる。

枠組みづくりがないとどうなるか

・お互いに何を話していいのかわからなくなる。

・不安や恐れを感じる

・いきあたりばったりになる

・話がブレる、脇道に逸れる、

・雑談に終始する

・時間の計算ができない

など

2.内容

テーマに沿って話を進めていく。場合によっては、テーマごとに時間を設定してもいい。時間が足りないと思われる場合は、延長するか、時間を再設定するといい。

話の進め方はこれが正しいというものはないが、コーチングのモデル(フレームワーク)でGROWモデルというものがある。これは、1on1ミーティングを機能させる上で非常に役に立つモデルであり考え方だ。また、日頃の会話や会議の進行などにも応用できる。まずは理解して、日常のさまざまな場面で活用してみてほしい。

GROWモデル

GROWモデルは、英語の頭文字を取っている。

G:Goal

R:Reality

O:Options

W:Will

G:Goal

Goalは、望ましい状態や行き先を明確にするプロセスである。

どんな状態を手にしたいのか。

目標は何か。

その目標は何のためにやるのか。

それを達成することで、自分や自分の周りにどのようないいかとがあるのか。

問題が解決された状態とはどのような状態なのか。

など

目標設定の1on1ミーティングにおいては、この項目が非常に手厚くなっていく。ゴールや目標のイメージを具体的にしていくと同時に、その目標がいかに自分にとって意味のあるものかということを明確にしていくサポートをすることで、モチベーションも生んでいく。そもそも、自分にとってのゴールイメージが全く湧かない人もいる。根気よく、ゴールイメージを明確にする援助をしていく。

期中の1on1ミーティングにおいては、以下のことを扱う。

・期首に設定した目標の確認

・新たな課題の設定

・期中に発生している問題解決

・目標の上方/下方修正(あまり望ましくはないが…)

など

期末については、期首に設定した目標が何であったのかを確認すればいい。

R:Reality

Realityは現状の確認。目標に対して、現状はどの位置にいるのか。現状の3要素を確認していく。

要素1:事実の確認

事実ベースの状況を確認・整理していく。

数字。

何が起きて何が起きていないのか。

したこと、していないこと。

言ったこと、言っていないこと。

要素2:事実の評価

上記の事実はどうなのか。何点と言えるか。

うまくいっているのかいないのか。

など

要素3:要因分析

何がどのようにうまくいっているのか。

何がどのようにうまくいっていないのか。

現状について分析をして、適切な解決策を策定するための情報を集める。

要因分析のポイントとして、「うまくいっている」要素について要因を分析するということ。どうしても人は、うまくいっていないことの要因分析に偏る。頑張っていることや結果をつくっていることもあり、そのプロセスにおいては本人なりの工夫を凝らしていることも少なくない。うまくいっていることに焦点を当てることを通じて、モチベーションを高め、本人の自信を積み上げる。これは今後のハードルを乗り越えていく原動力にもなっていく。

O:Options

オプションは現状からできるだけ早く効率的にゴールに向かうためのアイデア出しであり、解決策の選択肢を増やしていくことだ。以下の切り口でアイデア出しをしていくといい。

方法

さまざまなやり方のアイデアを出していく。これまでやってきてうまくいっていること。これまでやっていなかったり、避けていたりしているが、やったらうまくいきそうなこと。他の人ならやりそうなこと。さまざまな視点を持ちながら、アイデアを拡散させていく。

協力者

達成に必要な協力者を考えたり、その人へのアプローチを考えたりする。

時間

解決策を実施する上で、どのように時間を捻出するかを考える。そのためには、誰かに仕事を振ったり、自分がしていることをやめたりする必要があるかもしれない。

道具やツール

達成に向けて効率性や生産性を向上するために、使えそうな道具やツール、あるいはシステムやアプリなどを考える。

強みや能力

自分や組織が持つ強みや能力を考える。あるいは、持っているが発揮していない強みや身につける必要のある能力かもしれない。

W:Will

Willは「意志・決意」ということ。Optionsで挙げたさまざまなアイデアを整理して形にしていく。つまり具体的な「行動プラン」を決めていく段階。

また、気持ちもつくっていく。最終的に決めたことを「何が何でもやる」という本人の意志をつくって、力づけをし、1on1ミーティングを終了していく。

「先ほど出したアイデアの中から、何をやる?」

「いつまでに何をやる?」

「優先順位は?」

「いつから始める?」

GROWモデルまとめ

G:目標を明確にし

R:現状を把握し

O:目標達成のためのアイデアを出し

W:行動プランと意欲をつくる

というわけで、以上がGROWモデルの概要でした。

1on1ミーティングまとめ

最後は、決定事項と保留事項を整理して終わる。

確認することは、1on1ミーティングの目的が達成されたかどうか。

部下が手に入れたかったもの。

マネジャーが手に入れたかったもの。

それぞれどのくらい手に入っているかを確認して終わる。

まとめと謝辞

1on1ミーティングについて、さまざまな角度から情報をお伝えしてきた。

1on1ミーティングを機能させるために、あらためて重要と思う要素は2つ。

1.1on1ミーティングの機会を適切な頻度と時間でつくること

2.コーチングスキルの習得とブラッシュアップ

一般的な面談は、あまり好ましい機会として捉えられていない。ここ最近では、1on1ミーティングという言葉が出てきたが、マネジャーの意識や組織の仕組みを変えない限り、ただ名前をすげ替えただけで同じような機会がつくられることになり、「面談いやだ」が「1on1いやだ」になるだけだ。

せっかく名前を変えるのであれば、中身としくみを適切に変容させ、マネジャーにとっても部下にとっても素晴らしい機会になり、「1on1楽しみ!」「1on1大切!」といった会話が溢れていくことにつながってほしい。

この記事が、さまざまな組織やマネジャーの援助となることを願いながら、この記事の締めくくりとさせていただきます。読んでいただいてありがとうございました。